内蒙古科技大学稀土产业学院研究生王艳玲同学在V2O3/碳界面耦合吸附-催化加速多硒化物转化并抑制钠-硒电池穿梭效应的研究中取得突破性进展,该成果近日在国际顶级期刊《Advanced Functional Materials》发表。

钠-硒电池因硒的理论体积容量高达3253 Ah L-1、原料廉价而被视为大规模储能的备选体系。然而,充放电中间产物Na2Sex易溶于醚类电解液,伴随“穿梭”迁移,导致活性物持续流失、负极腐蚀及容量快速衰减。传统对策多选用多孔碳作为物理屏障,但碳对长链Na2Sex的吸附能仅为−0.2 eV左右,高负载或高温工况下仍难以阻断溶出。近年来,极性金属氧化物被引入以提供化学锚定位点,却因导电性差、体积膨胀大,催化转化动力学受限,界面Na2Sex积聚问题依旧突出。如何同步实现“高效吸附-快速催化-结构缓冲”成为钠-硒电池长寿命、高倍率的关键瓶颈。

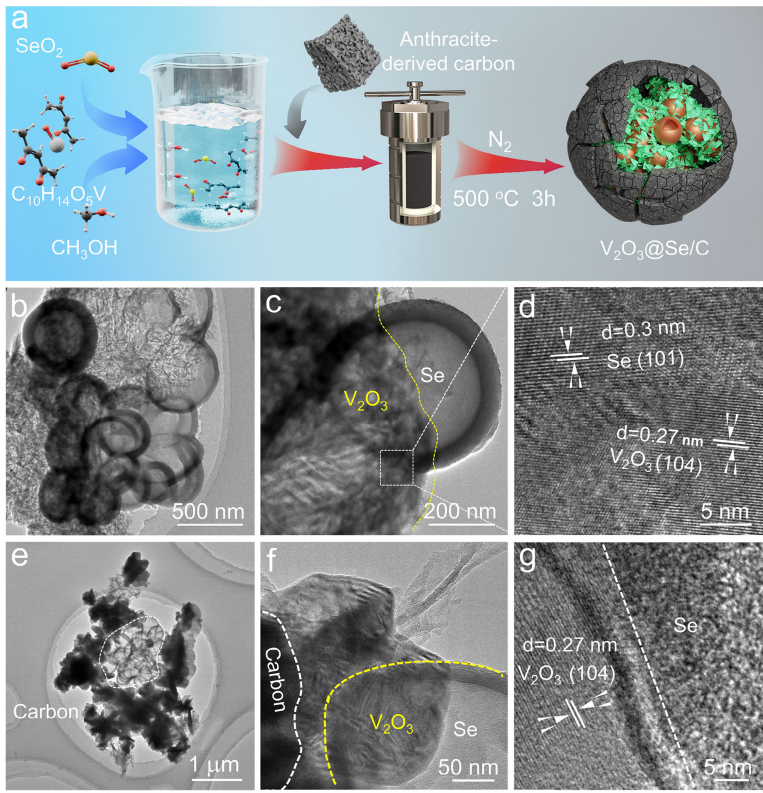

这项研究中,王艳玲同学所在的新能源材料与器件“草原英才”创新团队联合化学与化工学院、安徽省先进催化与能源材料重点实验室、新加坡国立大学材料科学与工程系研究人员采用一步水热-退火工艺,将硒纳米球先以V2O3纳米片紧密包覆,再整体嵌入煤基多孔碳,构建出石榴状“籽-衣”分级结构。V2O3层提供−5.7 eV级别的强化学吸附位点,并通过V3+/V4+混合价态促进Na2Se4→Na2Se的逐步还原;外层碳骨架赋予762 m2 g-1的高导电网络,同时限制V2O3体积膨胀。该协同界面使Na2Sex在形成瞬间即被捕获并转化,电解液边界浓度模拟显示其稳态值仅为Se/C体系的1/4。电化学测试表明,V2O3@Se/C正极在0.1 A g-1下可逆容量达到670 mAh g-1,30 A g-1超高倍率循环2500圈后仍保持310 mAh g-1,单圈衰减0.00063%,优于现有文献报道的硒基正极。该工作证明,将极性氧化物催化层与导电碳网络进行空间耦合,可在不增加非活性质量的前提下,同步解决钠-硒电池“溶出-穿梭-膨胀”三大难题。第一性原理-密度泛函(DFT)理论计算与有限元模拟共同揭示,V2O3/碳异质界面通过电荷再分布显著降低Na2Se4→Na2Se的决速步吉布斯自由能,为设计高倍率、长寿命硫系电极提供了普适思路。所用煤基碳源和前驱体均廉价易得,一步水热工艺易于放大,为低成本钠离子储能体系走向实用化提供了可行正极方案。